気密測定の数値の見方とは?|初心者向け完全ガイド

[この記事は2025年11月8日に更新しました]

こんにちは、MU設備広報部です。

住宅の性能を評価する上で重要な指標の一つに「気密性能」があります。

気密測定を行うことで、建物の隙間の大きさを数値化し、どの程度の気密性が確保されているのかを判断できます。

しかし、測定結果の数値の意味を正しく理解している人は意外と少ないのではないでしょうか?

この記事では、気密測定の数値の見方について詳しく解説し、どのように結果を判断すればよいのかを分かりやすく説明します。

目次

気密測定とは?

気密測定(Blower Door Test)とは、住宅の気密性を数値化するために行う検査です。専用の測定装置(ブロアドアテスト機器)を使用し、建物内外の圧力差を作ることで隙間から漏れる空気量を測定します。

この測定結果により、住宅の隙間面積や気密性能が数値として表され、省エネ性能や快適性の評価に活用されます。

気密測定を行う目的

- エネルギー効率の向上:断熱性能が向上し、冷暖房のエネルギー消費を抑えることができます。

- 結露の防止:隙間が多いと湿気が入り込み、カビやダニの発生を助長します。

- 室内環境の快適性向上:隙間風を防ぎ、温度変化を抑えた快適な住空間を作ることができます。また換気システムを意図した通りに機能させる事ができます。

気密測定に関する詳しい情報はMU設備の公式サイトでもご覧いただけます。

気密測定の数値の種類と意味

気密測定の結果は主に以下の数値で表されます。

1. C値(相当隙間面積)

C値(シー値)は、建物の延べ床面積1m²あたりの隙間面積(cm²)を示します。C値が小さいほど、建物の隙間が少なく、高気密であることを意味します。

C値の目安

- 5.0cm²/m²以下 (最低限の気密性)

- 2.0cm²/m²以下(昔の基準値)

- 1.0cm²/m²以下(高気密住宅)

- 0.5cm²/m²以下(超高気密住宅)

2. n値(隙間特性値)

n値は、隙間からの空気漏れの性質を示す指数です。通常1.0~2.0の範囲に収まり、1.0に近いほど隙間が均一に分布していることを示します。

3. ACH(換気回数)

ACH(Air Changes per Hour)は、建物全体の空気が1時間あたりに何回入れ替わるかを示す指標です。これは、気密測定時に50Paの圧力をかけた際の換気回数として表され、**「ACH50」**とも表記されます。

一般的にACH50が小さいほど気密性が高いことを意味します。

気密測定の数値の見方

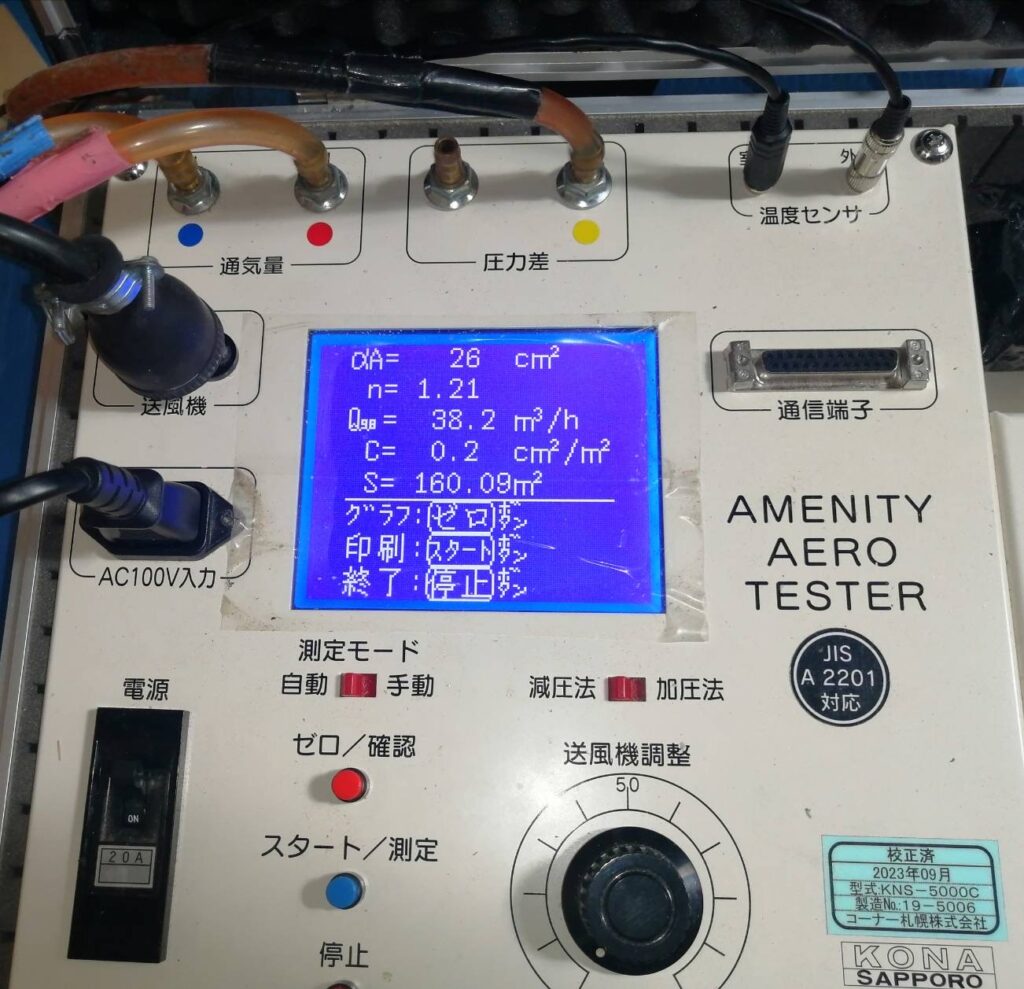

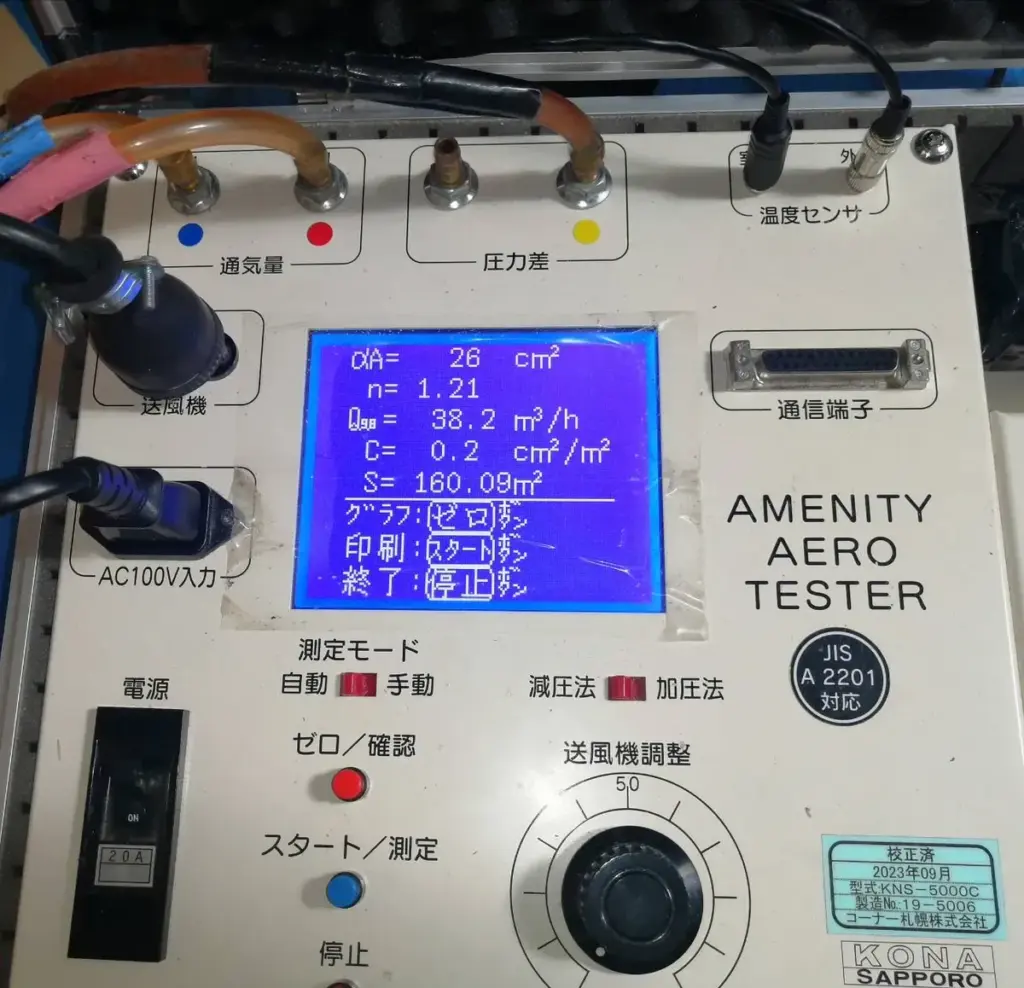

では実際に弊社が測定した際の測定機器の数値を見ながら解説します。

| 表示項目 | 測定値 | 説明 |

|---|---|---|

| αA | 26 cm² | 建物全体の隙間面積 |

| n | 1.21 | 隙間の状態を表している数値 |

| Q9.8 | 38.2 m³/h | 9.8Paにおける通気量(m³/h) |

| C | 0.2 cm²/m² | 床面積1㎡あたりの隙間面積(C値) |

| S | 160.09 m² | 実質延べ床面積 |

測定値についての解説

- C値(相当隙間面積)0.2 cm²/m² は非常に優れた数値

一般的な高気密住宅では C値1.0 cm²/m²以下が求められますが、本測定では 0.2 cm²/m² となっており、極めて優れた気密性能であることがわかります。 - αA(隙間面積)26cm² は、家全体で名刺半分の隙間

160m²の家全体で26cm²の隙間しかないため、高気密住宅であると言えます。 - Q9.8(9.8Paにおける通気量(m³/h))

室内外差圧9.8Paの時に1時間当たりすき間から流入する通気量を表しています。

今回の測定例では、C値が 0.2 cm²/m² と非常に優秀で、気密性能が高い住宅であることが確認できました。高気密住宅では、C値が0.5以下が理想とされるため、この数値は十分に基準を満たしています。

気密測定を行うことで、住宅の隙間を数値化し、断熱・省エネ性能を向上させるための指標とすることができます。

住宅の性能を向上させるためにも、C値の確認は重要といえますね。

気密測定の結果をどう判断すればよいか?

1. C値を基準に判断する

C値は最も重要な数値の一つであり、一般的に1.0以下が望ましいとされています。

2. n値で施工の質を確認する

n値が1.5を超える場合、局所的な隙間が多い可能性があるため、施工ミスがないか確認が必要です。

3. ACHで換気計画と併せて判断する

換気システムの性能を考慮する際には、ACH50の値が重要です。

気密性能を高めるためのポイント

住宅の気密性能を向上させるためには、適切な施工と細部の処理が重要です。以下のポイントを押さえることで、より高い気密性能を実現できます。

1. 気密シートの適切な施工

気密シートは、建物の隙間を防ぎ、空気の漏れを抑える役割を果たします。施工時には以下の点に注意が必要です。

- シートの重ね合わせ部分はしっかりとテープで密閉する

施工時に気密シート同士を適切に重ね合わせ、専用の気密テープで確実に密閉することが重要です。隙間が残ると気密性能が低下します。 - 壁と天井・床の接合部も気密処理を徹底する

壁と天井・床の境目にシワや隙間ができやすいため、丁寧に施工し、必要に応じて補強テープを使用します。 - コンセントやスイッチ周りの気密処理も忘れずに

壁内部の配線が通るコンセントやスイッチ周りも、気密シートの隙間ができやすいポイントです。専用の気密ボックスを利用することで、気密性を確保できます。

2. 窓やドアの隙間処理の徹底

窓やドアは開閉部であるため、気密性能を確保しづらい箇所です。以下の対策を講じることで、気密性を向上させることができます。

- 気密性の高い窓・ドアを選ぶ

樹脂製サッシやトリプルガラス窓など、気密性能の高い建材を選ぶことが効果的です。特に高性能な気密パッキンを採用している製品を選ぶと、より効果的です。 - 施工時の発泡ウレタン、シーリング処理を徹底する

窓周りや玄関ドア周りの隙間部分には発泡ウレタンやシーリング材を使用して隙間を完全に埋める事が重要です。 - 発泡ウレタンまたはシーリング材で処理をしていても、途切れている部分があるとそこから漏気してしまうため、途切れている部分が無いかのチェックも非常に重要なポイントです。

- 玄関ドアの下部(アンダーカット)の処理を考慮する

玄関ドアの下部にアンダーカット(隙間)がある場合、そこからの漏気が発生しやすいため、気密パッキンやドアスイープ(気密用のゴム)を取り付けることで対策できます。

3. 貫通部分(配管周りなど)の気密処理

配管や配線が建物の壁や床を貫通する部分は、気密が確保しにくいポイントです。適切な処理を行うことで、漏気を防ぐことができます。

- 配管周りには気密テープや発泡ウレタンを使用する

配管が通る穴は、気密テープや発泡ウレタンを用いてしっかり埋めることが重要です。特に、大きな貫通部には発泡ウレタンを使い、その上から気密テープで補強すると効果的です。 - エアコン配管の貫通部の処理を徹底する

エアコンの配管穴は、特に隙間ができやすい部分です。室内外の貫通部に適切な気密パテやシーリング材を使用し、完全に気密処理を行いましょう。 - 床下や天井裏の貫通部にも気を配る

床下や天井裏を通るダクトや電気配線の貫通部も、意外と見落としがちなポイントです。気密テープやシーリング材を使ってしっかりと処理することで、隙間風の侵入を防げます。

気密測定を依頼するならMU設備にお任せ下さい

MU設備では、以下のような特徴を持つ気密測定サービスを提供しています。

1. 豊富な実績

年間500棟以上の住宅や建物の気密測定を行っており、高い技術力を誇ります。

2. 精密な測定と詳細なレポート

測定結果は詳細なレポートとして提供され、建築会社や施工主にも分かりやすく説明しています。

3. 幅広い対応エリア

関西圏を中心に、全国対応可能な柔軟なサービスを提供。

まとめ

気密測定の結果を正しく理解することは、省エネ性能や快適性を向上させる上で重要です。

ポイントまとめ:

- C値(隙間面積)が1.0以下だと高気密

- n値は1.0~2.0が適正範囲

- ACH50が1.0以下なら省エネ効果が高い

- 気密性が低いと冷暖房効率が下がり、結露のリスクが高まる

MU設備への問い合わせはこちら